令和7年度 1学期

【4月10日 入学式】

4月9日は、令和7年度1学期の始業式でした。2年生から6年生までの児童一人ひとりが進級して、新しい1年を迎えるうれしさにあふれていました。

翌日の10日は、入学式でした。真新しい正服に身を包み緊張しながらも、誓いの言葉「よい子になります」という1年生136名の声が、元気よく正堂に響き渡りました。

新年度の始まりに際し、初等科の子どもたちの心身の健やかな成長を願いながら、教職員一同も気持ちを新たにスタートを切りました。

【春季休業中の初等科】

さて、1学期を迎えるにあたり、春季休業中には新たな施設等の準備が進められました。

西館には、可動式のパネルで仕切った児童更衣室ができました。行事の際には、パネルを折りたたみ広いオープンスペースとして使用できます。日常的には、3・4年生の女子の更衣室として使用することになります。

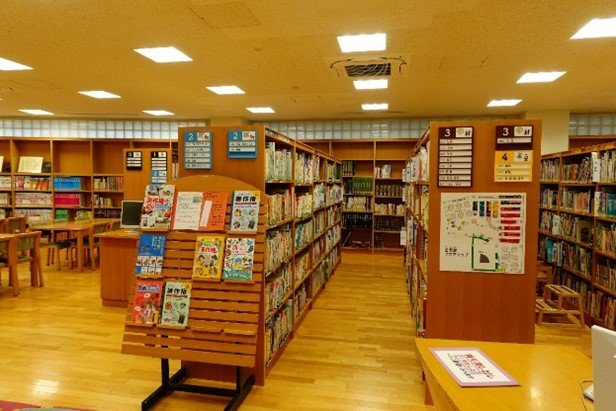

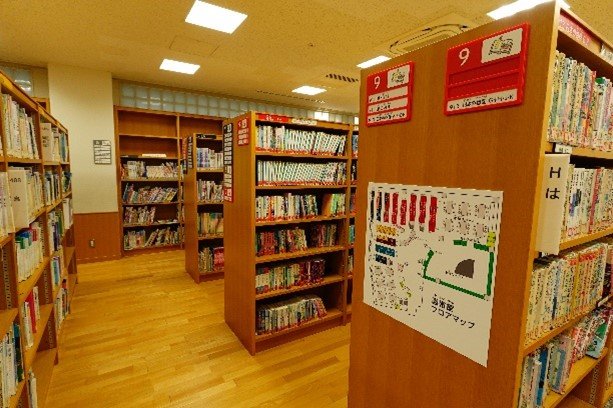

図書館には、フロアマップと書架案内サインが新設されました。フロアマップは、児童が見る向きに合わせ、4か所にそれぞれのマップを設置しました。書架案内サインは、ラベルの色が遠くからでもはっきりわかるようにしたため、本が探しやすくなったと子どもたちからも好評です。今までの手作り感のあるサインの良さもありましたが、子どもたちがさらに利用しやすく、利用したくなる図書館になりました。

用務の方の手によって、朝礼台が新品同様になりました。

校庭のウレタンが新しくなるのはもう少し先ですが、ラインは新しく引き直され、子どもたちがドッジボールを楽しく安全にできる準備が整いました。

【4月11日 給食開始】

新学期最初の給食は、「桜」づくしの献立です。桜鯛と桜えびを炊き込んだ桜ごはんに、桜型のかまぼこ、抹茶ムース桜クリームのせ。ほかに、松風焼きと菜種和え、沢煮碗。春を感じられる献立です。初等科の給食は、3階の調理室で調理し、1年生から3年生までは配膳もしてあります。子どもたちは、手作りの給食で季節を感じ行事食も楽しみながら、ゆっくり味わうことができます。

【校舎内の春探し】

1年生の教室 1年生教室前の廊下

図書館の掲示板 2年生教室前の廊下の掲示「春の詩」

【4月25日 写生会】

曇り空の下で行われた今年の写生会は、暑さに悩まされることなく、屋外で描きたい対象とじっくり向き合い、絵を描くことに集中できました。1年生は近光園、2年生は校庭、3・4・5・6年生は新宿御苑で熱心に写生に取り組みました。

3・4年生はクレパスを使い、5・6年生は水彩絵の具を使って、色の塗り方や重ね方を工夫しながら思い思いの絵に仕上げていきました。

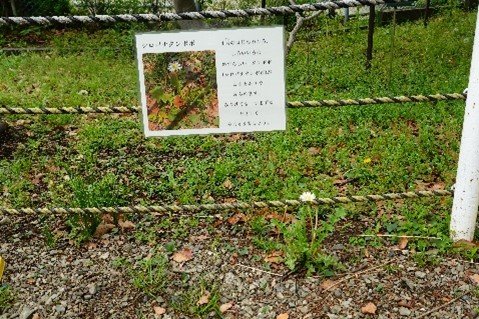

【 4月の校庭 「五葉つつじ」と「シロバナタンポポ」】

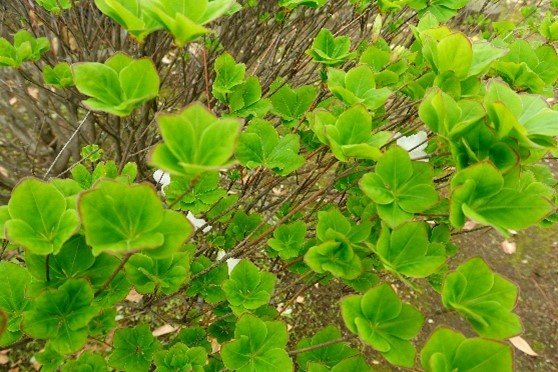

今年は、五葉つつじに花が咲きました。白く美しい花を咲かせ、秋には、五枚の葉が上を向いて蓮の花が開くようになると、葉が赤味を帯び美しい紅葉を見せてくれます。

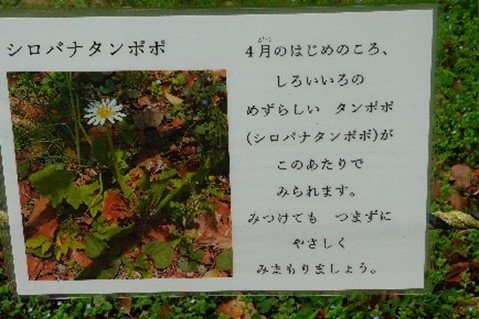

珍しいとされるシロバナタンポポは、この一輪のほかに、校庭の片隅の柵の中に、何輪も咲いているのを見つけることができました。

【4月24日~5月3日 6年児童英国研修】

第3回となる英国研修は、今年は6年児童21名(男子7名女子14名)が参加しました。9泊のうち8泊がホーム・ステイで、各ご家庭に2名ずつ(男子は、3家庭のうち1家庭に3名)お世話になりました。チェルトナム・プレップには、3日間訪問し授業に参加させていただきました。バディの子どもが、優しくサポートをしてくれるため、初等科の子どもたちは安心して学校生活を楽しむことができました。

ホスト・ファミリーと過ごす休日や、キングス・スクール・グロースター校への1日訪問などの体験も含め、交流の喜びやたくさんの学びを得て、一回り大きくなって帰国しました。

【5月2日 お別れ会】

昨年度末に退職した教員3名とのお別れの会がありました。教員の挨拶の後、代表の児童が感謝の言葉を述べました。子どもたちは、それぞれの教員との懐かしい思い出を振り返り、心温まる時間を過ごしました。

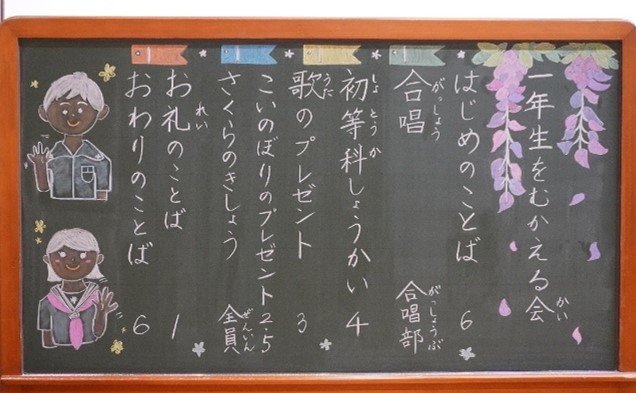

【5月8日 1年生を迎える会】

6年生は、この日のために、図工の時間にプレゼントのモールの花を作り、1年生に渡すことを楽しみにしていました。初等科生にとって、ペアの6年生からもらったモールの花は、大切な思い出の品となり、6年生になるまで大切に持っている子どもが多くいます。

今年の1年生も、たいへんうれしそうに顔を輝かせていましたので、きっとすてきな思い出の品となることでしょう。

【5月8日 田植え】

今年も近光園で、容器を使った稲作栽培を行うことになりました。昨年より1週間早い田植えとなります。休み時間に希望する児童が田植えをしました。

稲の種類は「イセヒカリ」です。伊勢神宮のご神田で台風にも倒れなかった、強い品種の稲です。全国からこの種の稲が、毎年伊勢神宮に奉納されるそうです。

【5月13日 1年遠足 葛西臨海公園】

1年生は、葛西臨海公園に親子で遠足に行きました。浜辺の散歩の後、広場では「じゃんけん列車」と「だるまさんがころんだ」のレクリエーションを楽しみました。

お弁当を食べ、グループごとに水族園を見学して、親交を深めることができた親子遠足となりました。

【5月13日 2年遠足 ふなばしアンデルセン公園】

2年生は、バスに乗ってふなばしアンデルセン公園に行きました。大すべりだいやボール島などの遊具施設で思う存分遊んだ後、園内を散策しました。午後は、こども美術館でキャンドルを作り、個性あふれるキャンドルを大切に持ち帰りました。中には、早速その夜、キャンドルに火を灯し、ゆれる炎を家族で囲み楽しんだ子どももいました。

【5月14日~16日 4年千葉校外学習】

今年は、館山で貝拾いや磯の観察の他に、ビーチコーミングで海岸に打ち上げられた漂着物を収集・観察し、陸と海のつながりや海の保全について学習しました。25年後に、海に捨てられたごみの数が魚の数を上回ってしまうかもしれないという話などから、自然との共生について考えを深めることができました。

最終日、農林水産省指定「日本の棚田百選」に千葉県内で唯一選ばれている、大山千枚田でも自然環境を守ることについて学ぶことができました。

【5月20日~21日 3年埼玉校外学習】

3年生は、秩父・長瀞を訪れ、橋立鍾乳洞を見学し、荒川の川原で石の観察をし、長瀞ライン下りを体験しました。夜は、星空の観察もして、地質学発祥の地である秩父・長瀞の自然を五感で感じることができました。

【5月20日 1・2年の交流活動】

生活の時間に、2年生が1年生を初等科の中を案内するという活動を行いました。まず、2年生は1年生の教室に行き、自己紹介をしました。その後、グループごとに2年生が考えた場所に1年生を案内しました。科長室や教員室、図書館、売店、事務室、体育館などそれぞれの場所で、教職員の話を聞いていました。2年生は、1年前に学校探検をした経験をもとに、1年生に喜んでもらえるように頑張っていました。

【5月21日 1年参観日 (わかばの時間)】

1年参観日のわかばの時間に、そら豆のさやむき体験をしました。図工着を着て、いつもの食堂の座席に座り、栄養士からそら豆についてのお話を聞き、さやむきを開始しました。

大勢のご父母が参観している中で、子どもたちは一生懸命に手を動かしていました。この日は、1年生のご父母の給食試食会もありました。各ご家庭では、献立に出たそら豆のこと、ジャンボ餃子のことなどが話題になったことでしょう。初等科では、食事に興味関心を持つことにつながるよう、このような体験の機会を設けています。

【5月27日~30日 5年福島校外学習】

5年生は、福島県の裏磐梯高原、喜多方市、会津若松市を訪れ、農業体験等の多くの体験的な学習を存分に行うことができました。

農業体験では、農作業のお手伝いをするだけではなく、農家の方と触れ合いその生活を垣間見ることで、農業についてより理解を深めることができました。また、五色沼をガイドの方の案内で散策し、自然の造形美に感動したり、赤べこ絵付け体験を通して土地に伝わる文化に親しんだりすることもできました。

【6月2日~5日 6年奈良校外学習】

1日目の明日香村では、飛鳥寺をスタート、橘寺をゴールとしてグループ行動をしました。その後、石舞台古墳、高松塚古墳を見学しました。2日目以降は、平城宮跡、東大寺、法隆寺、薬師寺、唐招提寺などの奈良の名所旧跡をたくさん巡りました。

実物を見て、見る者をひきつける不思議な雰囲気や迫力を、肌で感じることができた4日間になりました。

ホテル滞在中も、職人さんに直接教えていただいた握り墨体験をすることができ、たいへん充実した校外学習になりました。生墨に自分の手の型、指紋を付けた握り墨は、 桐箱入りのお土産として持ち帰り、直射日光の当たらない涼しい場所で3か月開けずに保存しておくそうです。3か月後にお楽しみが待っています。

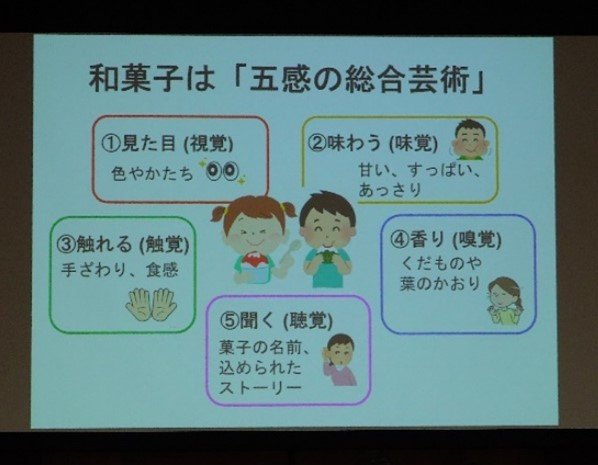

【6月19日 5年和菓子体験】

昔も現在も、和菓子は人々の暮らしを豊かに彩ってきたことなど、和菓子と日本の文化との関わりについてのお話を、正堂で聞きました。

その後、クラスごとに職人の方から、和菓子を作るご指導を受けました。子どもたちは、あんの素材の感触を手で楽しみながら、紫陽花をかたどった和菓子づくりに挑戦しました。作った2個のうち1個はお土産とし、残りの1個は、急須で入れたお茶と共においしくいただきました。お茶を回し注ぎ、おいしくお茶を入れることは、家庭科の授業で学習しました。

【6月21日 全校参観日】

土曜日の午前に、わかばの時間と授業を2時間、その後、通学グループの親子での顔合わせを行いました。子どもたちは、いつもの参観日より大勢の参観者がいるため、緊張してそわそわしながらも、見ていただくことがうれしい様子でした。

1年生の図書の授業では、親子読書の時間があり、思い思いに選んだ本を家の方に読み聞かせをしていただきました。いつもと違う特別な図書の時間を1年生は楽しんでいました。

4年生の理科の授業は、それぞれが家から持ってきた花粉を、顕微鏡で観察する学習で、花による花粉の違いや特徴を観察していました。親子で顕微鏡をのぞいたり、タブレットで写真を撮り見せていたり、にぎやかに学習が進んでいました。

【6月24日 高等科留学生来科】

学習院高等科の留学生が初等科の授業に参加し、初等科の児童と交流しました。今年は、トルコとブラジルから来ている2名でした。その他に、通訳とお世話役としてアメリカやフィリピンに留学経験のある初等科の卒業生2名が訪れました。授業や休み時間の中で、初等科生も交流を楽しんでいました。

【6月26日 英国研修報告会】

わかばの時間に、2年生以上の児童が正堂に集まり、英国研修の報告会が開かれました。21名一人ひとりが、内容を分担して発表しました。チェルトナム・プレップの学校紹介、初等科生のプレゼンテーションの様子、けん玉・折り紙・筆ペン・着物の着付けのワークショップの様子、ホスト・ファミリーとの思い出などについて報告がありました。2年生も真剣に興味深そうに聞いていました。報告会を通してイギリスを身近に感じ、それをきっかけに、国際交流への関心が広がることを願っています。

【7月1日 4年図工 プロペラ船】

4年生の図工では、初めての木工作として、プロペラ船を作ります。ベニヤ板から船の形や部品を、電動糸のこぎりで切り出し、仕上げにアクリル絵の具で着色をします。この日は、完成したプロペラ船を池で実際に動かし、進んだ距離を競います。この日のために、用務の方が池のお掃除をしてくれました。そのような中で、子どもたちは、プロペラ船が少しでも遠くまで進むように、夢中になって楽しんでいました。

【7月4日 芸術鑑賞会 (於 学習院創立百周年記念会館正堂)】

今年は、NPO法人国際芸術家センターによる「ODORI JAPAN」民族舞踊への誘いと題し、日本の稲作文化から生まれた芸能を、舞踊と歌で味わうという公演を鑑賞しました。

尺八、笛、日本太鼓、三味線など日本の民俗音楽に欠かせない和楽器の演奏と共に、力強さを感じる踊りには、人々の五穀豊穣の祈り、収穫時の喜び、祖先の霊を慰める、自然災害を鎮めるなどの、四季折々の日本人の心が込められています。子どもたちは最後まで、熱心に鑑賞していました。

【7月24日 第1学期 終業式】

科長の話の中で、1冊の本が送られてきた話をしました。借りた本にしみをつけてしまったことを、40年経った今も忘れずに心残りに思っていたという、卒業生から本が送られてきた話です。当時の自分の気持ちに正直に、新しい本を送ることで、お詫びの心を伝えてくれたのでしょう。あまり記憶にないことではありますが、その誠実さに感激しました。

初等科の卒業生は、正直で思いやりがあるということを、子どもたちにも伝えることができ、うれしく温かい気持ちになりました。

【7月26日~29日 6年沼津海浜教育】

26日の朝、バスで初等科を出発し、午後から班別の練習が始まりました。2日目は参観日です。東京から両親または家族で応援に来てくださいました。波打ち際から予想以上に離れたところで泳いでいることに驚かれていました。普通の海水浴では難しいことですが、OBの助手の方々や教員が手厚く見守る体制だからこそできることです。

3日目の距離泳では、一人ひとりが目標とする距離を泳ぎ切り、水泳授業から練習を積み重ねてきた成果を発揮することができ、子どもたちは大きな達成感を得ることができました。

4日目は、飛び込みの練習や和船に乗って遊覧を楽しむなどして、午後帰京しました。