6年家庭科調理実習

2009年03月09日

![]()

6年生が、3月2日に、家庭科調理実習を行いました。

3学期の家庭科では、学習テーマの一つとして「食事を通しての家族や友達との語らい」を設定しています。今回は、季節に合わせてのおもてなしということに着目し、「桜餅作り」に挑戦することにしました。

おもてなしの仕方としていろいろなことが考えられますが、季節感あふれるお菓子とともにお茶を差し上げるというのは、シンプルなものの一つと言えましょう。そのとき、供されるお菓子が手作りのものであれば、おもてなしの心が自然に伝わることでしょう。

一つのお菓子が人と人の心をつなぐ働きをするというのも興味深いものですが、簡単に手作りできるものでもあることを体験させるために、実習を行いました。

【材料・10個分】

小麦粉(薄力粉)90g、白玉粉(小さじ1.5、6g)、上白糖60g、水120mℓ、食用色素(赤、少々)、小豆あん(さらしあん)250g、桜の葉(塩漬け、10枚)

※「小豆あん」については、時間の関係から手作りとはいかなかったので、給食の栄養士さんにお願いして、「桜の葉の塩漬け」とともに出入りのお菓子屋さんにお願いしました。

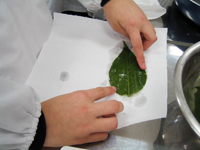

【あんと桜の葉の準備】

1.あんを10等分して、俵形に丸めておきます。

2.桜の葉を水にさらして塩抜きし、水気を取っておきます。

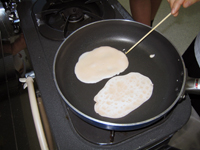

【皮を焼く】

3.ふるった小麦粉と砂糖を合わせる。

4.先に白玉粉を水に溶く。

5.白玉粉を溶いた水で小麦粉を溶く。

6.溶いた粉に、食紅でほんのり桜色をつける。

7.薄く油を引いたフライパンに溶いた粉(大さじ1)を流し、小判型に延ばして弱火で焼く。

8.上面が乾いたら竹串を使ってはがし、端を指でつまんで裏返す。

9.両面が焼けたら、フライ返しで取り上げる。

10.網の上にのせ、あら熱を取る。

【皮と桜の葉であんを包む】

11.焼き上がった皮が温かいうちに、あんを包む。

12.さらに桜の葉で包んでできあがり。

火加減や皮の形をそろえるのが難しかったようですが、その不ぞろいの様がかえって手作りであることをよく物語っていました。

できあがった10個のうち2個を集めると、1クラス8グループで16個、4クラスで66個となります。それを、日頃お世話になっている先生方や職員の方々に差し上げることにしました。おひとりわずか1個ではありますが、手作りの桜餅は好評を博しました。卒業を前にして、感謝の気持ちが形に表せた調理実習でした。

![]()